藝術家冉.卡澤的公共空間藝術品

樹被“關進”籠子、自行車“吞下”大蟒蛇、白玉蘭樹結出形似白領的“果實”……很難想象,這些充滿幽默感和想象力的作品能夠作為公共藝術出現在我們的生活中。以色列籍的荷蘭藝術家冉?卡澤以自己的觀察,在生活和藝術之間編排出一種游戲,這些作品既是對現實生活的逃離,又表達了現代人對大自然的向往。

今年1月,冉.卡澤獲得荷蘭皇家視覺藝術、設計與建筑基金贊助,來中國進行為期半年的藝術駐扎研究。在六個月的工作生活即將結束時,他做客中央美術學院美術館,分享著自己做公共藝術的種種感受。

如何去親近大自然?

公共藝術品必須是一成不變的嗎?在某個城市火車站附近的中央廣場上,卡澤先生做了一個生態藝術作品:一棵小樹被關在籠子里。四季交迭和樹的自然成長,使這個作品常變常新。卡澤說:“每天會有很多人路過那里,大家可以慢慢感受它一點一滴的變化。”

“日常生活中,人們在不知不覺中跟自然有了距離,這樣一來,人們只能看到辦公室里點綴的綠色植物。”卡澤找到日本北部一個建在森林中的辦公室,“想要來這里辦公,你必須先花十分鐘走入這個有蛇和狐貍出沒的森林,然后才會發現這樣一個純露天的辦公場所。當然,這樣的辦公環境也會隨著四季的更替而變化。”在這樣的“天然氧吧”里工作當然不錯,不過要是真放在日常生活中,恐怕很難實現,但這表達了藝術家渴望親近自然的愿望。

藝術家冉.卡澤的公共空間藝術品

如何從自然中借景?

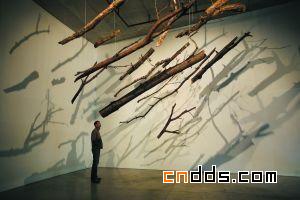

日本建筑師安藤忠雄曾說,建筑的意義就在于讓自然環境最好地發揮它的價值。卡澤十分認同這個觀點,“安藤忠雄做的一所日本現代美術館的設計,就是試圖做一種消失的建筑,讓大自然以最自然的方式進入環境。我們可以看到從美術館入口開始,就有自然元素的遞進和過渡,慢慢進入到建筑空間。”卡澤認為,這是對自然的一種“借景”,他還以此為靈感制作了一件藝術作品,“所謂借景,就是從自然中提取某一種元素,然后對它進行解讀,并進行再生產,我的作品是把樹干‘偽裝’成箭的樣子,讓它從自然中‘射向’人工建筑空間。”

如何與城市相匹配?

“我認為公共雕塑的責任就在于給某一個地方賦予標記,給那里一個定義,讓人們可以自由進入。”在荷蘭一座新興城市的擴建工程中,有個地方很像農莊。為了讓它更像這個新興城市的市中心,卡澤在市中心的入口處做了一個標志。這個有著奇怪外形的雕塑,乍一看讓人很費解,卻有許多小朋友在旁邊玩耍。卡澤解釋說:“村莊里原來有蛇,城市改建工程使自行車遍布每個角落,所以我做了一個自行車把大蟒蛇吞下去的場景,這是我從《小王子》中獲取的靈感。”

藝術家冉.卡澤的公共空間藝術品

如何根據環境創作?

在上海,卡澤做了一件很有意思的雕塑。雕塑所在地是原來上海造船廠的入口,周圍是浦東著名的金融中心,包括上海金融街的一期工程以及緊鄰黃浦江的雙子塔。卡澤以白玉蘭樹為原型,讓樹結出許多人參果一樣的果實,大小不同。“白玉蘭是上海市花,結出的果實意指上海的白領們。”

卡澤還給位于上海金融中心的一家會所做了一座雕塑。為了營造會所的概念,卡澤在雕塑的銀山上做了兩個人物。有意思的是,如果朝會所方向看,感覺是大人環抱著小孩兒,如果朝著城市方向看,則是小孩兒摟著大人。卡澤說,做這個雕塑的初衷就是為了擋住會所前的通風井,“通風井非常煞風景,又沒辦法挪走,只能在通風井的門口造個山,把它擋起來。”

如何對待不同理解?

對許多藝術家來說,權衡自己的設計理念和需求方的要求,是件很困難的事,“從技術層面來說,一件作品,特別是公共雕塑,要好看,還要保證10年、20年的使用期。從視覺藝術角度看,作品的靈感可以來源于任何地方,我們也要打開思路,接受各種意見和批評,權衡其是否會幫助創作。”

面對一件藝術品,不僅僅是需求方會對作品的含義產生誤解,即使是大眾,也會根據自己的感受對作品產生各種各樣的理解。對此,作者是否愿意以文字或講解的方式,表達創作初衷呢?“不管是畫家、雕塑家,還是音樂家,他們的作品傳達出的含義,對觀眾來說是不定的。”卡澤說,如果有人看到作品并根據自己的理解進行解讀,藝術家只需要回答“對”、“很好”、“沒錯”。

0

喜歡他,就推薦他上首頁吧^_^

0371-86068866

4008887269

cndesign@163.com

CND設計網(CNDESIGN)會員所發布展示的 “原創作品/文章” 版權歸原作者所有,任何商業用途均需聯系作者。如未經授權用作他處,作者將保留追究侵權者法律責任的權利。

Copyright ©2006-2019 CND設計網